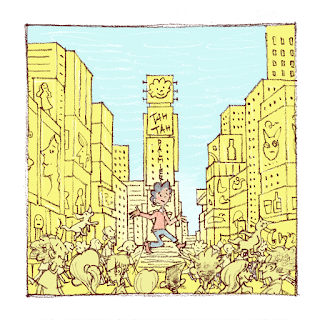

97年、3月5日の正午、ニューヨークのタイムズスクエアに突然、美しい歌が響き渡った。

その声とメロディはトロットロに甘く、でも絶妙にピリリとスパイスが効いていて、通行人たちの大勢が足を止め、耳を奪われた。奪われ過ぎて、耳が引きちぎれた者さえいた。ちぎれてもなお、彼らは歌を聴き続けずにはいられなかった。

人々は仕事や用事も忘れて歌に酔いしれ、微笑みながら目をうるませ、ほぼ例外なく宙空に浮かび上がった。

当然彼らはそういう現象は初体験だったので適切な対処が出来ず、歌が終わると同時にバタバタと落下し、足をくじいたり骨折したりした。それでもプラスマイナスするとこの場に居合わせてラッキーだったな、とみんな笑みをくずさなかった(音楽なんてどうでもいい人々は、ハナから浮かびもせずにその場を歩き去ったので、何の支障もなかった)。

交差点の中心に一人佇み、歌っていたのは、ターターだった。

これは彼の完全復活を高らかに全世界に告げる、サプライズイベントだったのだ。

体の60%を失ったはずのターターは、すっかり元通りになった全身を軽やかにスイングさせ、ダンスを踊っていた。

しかもこの日ちょうど38歳になったはずの彼は、全体的に、10代の頃のようにピッカピカに若返っていた。

彼がいかなる手術をおこなったのかは未だに明らかになっておらず、後に彼の学位や博士号に関して各方面から様々な疑義が呈されている(小学校にさえもまともに通っていなかった、というのが現在では最も有力な説だ)が、とにもかくにも、彼がターターをピッカピカに蘇らせたのは、揺るがせようもない事実だった。

スリリントンは報酬として、ターターの過去から未来に至るまでの全楽曲の著作権のちょうど50%をがっつりとむしり取った、と言われている。

元通りになったどころか、彼が新たにつむぎだす歌と声は、これまで以上に甘く、苦く、みずみずしく、深みのあるものになっていた。

復帰作である「Me&Only,Only,Only You」は、彼のキャリア上最高のヒットを記録した。

ターターのもとにはあっという間に、音楽仲間や取り巻きやガール(や他の全部や、その全部にも当てはまらない的な)フレンドたちがイナゴの大群のように、戻ってきた。

ここから、ターターの第二の黄金期が始まった。

21世紀に入り、また結婚離婚を繰り返したり、動物園から熊を逃がそうとして警察に捕まったり(「僕はMr.ジャロームのことを少しも恨んじゃいない。彼は今でも心の親友さ。彼らに自由を!」とターターは語り、すべての熊に表現の自由と選挙権を与えるべきだ、という誰にも賛同されない主張を変えなかった)、急に世界平和が訴えたくなって、キリスト原理主義者とイスラム原理主義者が愛し合ってアクロバティックにハードにコチョコチョし合う、大人にならないと観ちゃダメな映画を自らの製作脚本監督で作ったものの、あまりにも出来がひどくて東西南北、左右上下全方位から総スカンを食ったり(ターター自身は妻や恋人の信仰に合わせてまあまあ気軽に、カソリック、プロテスタント、ユダヤ、イスラム、仏教、ゾロアスター、ハッピーサイエンスその他諸々への入信と改宗を繰り返していたので、今自分がどの神様を信じている最中なのか、よくわからなくなっていたがそんなに気にしていなかった。どの神様も天国もなかなか悪くないので、全体的に好きだった)と、数年おきにスキャンダルを起こしてそれなりに浮き沈みはあったが、ターターは必ず、トップオブザトップオブザポップ(ポップのてっぺんのてっぺん、それが復帰後に定着した、彼の愛称だった)に返り咲き続けた。

世界中の人々が、彼の歌を必要としたからだった。

15年、36歳になった若桑井は、久しぶりに新しいことを始めた。

(出来れば)毎日、ウォーキングをすることにしたのだった。

若桑井は大人になってから、食べたいものを食べたい時に食べ、寝る前にターターを聴きながらワイン(栓がコルクじゃなく、コンビニで売ってる油断してると手を切る金属のやつ)なんかをチビチビやったりする生活を普通に送ってきたのだが、それは彼女の認識では暴飲暴食などという耽美なものではなく、ささやかなお楽しみ程度のものでしかないはずであったが、ここにきて、まあまああちこちがタルタルになってきた。

あご。二の腕。お腹。お尻。太もも。

そんなことは自意識過剰でしかないのはとっくの昔から分かっているが、でもやっぱりただ黙々と(やせたがってる感満載で)歩いているところをご近所さんに見られるのが何となく恥ずかしく、夜の10時頃から歩くことにした。

初めての夜、歩き出してみると、ウォーキングというものはなかなか悪くない、と若桑井は思った。

深めの夜というのが、功を奏してくれたらしかった。

自宅のぐるりというこの世で最も面白くないはずの経路が、いつもの通勤時とは違って、妙に新鮮なものに感じられたのだった。

いつもより静かで、いつもとちょっと違う匂いがして、景色もいつもとちょっと違うような、気がした。

若桑井は二の腕をタルタルと震わせ、ズンズンと歩いていった。

スマホを持ってくるのを忘れちゃったが、そうした機械を使わずとも、心のアイチュー何たらにターターのほぼ全楽曲がインストールされているので、若桑井は心のブルートゥー何たらで歌を耳に響かせながら、スイスイと歩き続けた。

こんなに気持ちがいいものだとは知らなかった。いくらでも歩ける。この勢いだとわたしはあっという間にすっきりして、あの時のターターみたいに若返ってしまいかねんぞ。

若桑井はウキウキしてきて、当初の予定を変更してもっと遠くまで歩いてみることにして、近所とは言えまだ通ったことのなかった横道をわざと選んだりしながら、ズンズンスイスイと歩き続けた。

そして30分ほどが経ったところで、突然、ヘトヘトになって歩みが止まった。

ウキウキから徐々にグラデーションがあればまだしも、いきなり急に、ヘトヘトが訪れた。おばさんになるとは、こういうことなのか。

周りを見回すと、横道から横道へと調子に乗って歩いてしまったせいか、彼女の自宅周辺よりも古びた住宅がひっそりと並んだそこがどこなのか、若桑井には皆目わからなかった。

いわゆる、迷子になってしまったらしい。

ゆるい下り坂の道ばたに通行人の姿は、若桑井以外には人っ子一人いなかった。

暗闇の、見知らぬ路地でタルタルの、女が一人、本厄坂36。

ふと、自然に字余りの五七五七七がひねり出てきて、今までそうしたものが勝手にひねり出たことなどなかった若桑井は、思わず笑ってしまいそうになったが、出たのは笑みではなく、なぜだか涙だった。

そういう情緒不安定っぽいのは若桑井は非常に不本意だったので、体内アイチュでターターを高らかに響かせ、急いで涙腺の停水をはかった。

けれどもパッキンの具合が悪いのか水漏れはちるちると治まらず、若桑井はちるちるしながら、しみじみと思った。

よるべない。あんまりにもよるべない。マジよるべねえ。

若桑井はジャージのポッケにたまたまあったポケットティッシュで涙と鼻水をぬぐいながら、ただその場にジッとしていたくなくて、とりあえずトボトボと歩き出した。

だいぶ初期の段階で自分は中くらいの人生でよいと冷静に判断し、まあまあそのように生きてきたつもりなのに、人生の最前線に存在している今この瞬間の自分の体たらくは、いかがなものか。

大宇宙の辺境のまた辺境のような寂れた真夜中に、右も左もわからぬままに一人ぼっち。

この世で最強に便利な機械であるところのスマホ様もこの手になく、あったとしても、地図のアプリとかはどうも自分に対していじわるに不親切に設計されてる気がして、あんまり使いたくなく、「ついちょっと迷子になってしもうたので、わたしの居所をつきとめて迎えに来てくれたまえ」

と気軽に電話やラインを出来る相手も、これといって思い浮かばず(今は交際相手もおらず、友人たちは概ね家庭があったり遠くに引っ越していたりした)。

今現在のわたしは、どうひいき目に見積もっても中くらいではない。

若桑井はそんなふうに妙に自分を見つめてしまって、「よるべねーよるべねーガチよるべねー」と念仏のように胸の中で唱えながら、トボトボと歩き続けた。

そして、寂れた通りを煌々と照らすコンビニの前に、たどり着いた。文明が滅びた惑星に不時着した、UFOみたいだった。

ある程度以上のワット数の光にはそうした効能があるのか、他人に見られるのが嫌で体が反応したのか、涙と鼻水は嘘みたいにピタリと引っこんだ。

若桑井はコンビニの夜勤の東南アジアの青年に道を聞き(地元の彼女よりも、ずっと地理に詳しかった)、出発から2時間20分後にようやく自宅に帰還し、ヘトヘトになってワインもやらずにベッドにバタリスーと倒れこんだ。

翌朝、体重計に乗ってみるとたまたまなのかどうなのか、デジタルはマイナス400グラムを示した。

まあなんだかんだ言って結果、悪くないウォーキング初日であったな、と若桑井は思った。