そしてつい最近のこと。

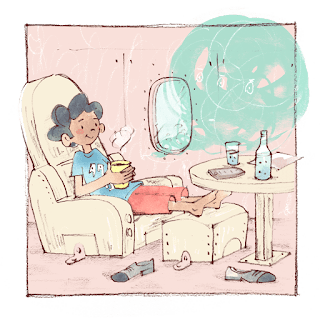

ストリーミングによる、デビュー50周年を記念する新作アルバム「500」(邦題「少なくとも、普通にあと500年は歌うよ」)の特大ヒットにともない、ワールドツアーが始まりターターはプライベートジェットで、東京へ向けてフライトしていた。数十年ぶりの、日本でのライブだった。

それは気難しい老人のような、愛嬌のあるおばちゃんのような、ちびっ子横綱のような、プリップリのグラビアアイドルのような、そして孤高のカムチャッカ大ヒグマのような、それらをつぎはぎしたような姿をしていた。

「あんた誰?」ターターが問うと、それはおごそかに答えた。

「私は神様的なアレである、お前たちが定義するところの」

神様。

こういう危ういヤカラはいつもなら秒速で、別室に控えているボディガードたちに追い払わせているところだった。けれど窓外に広がるピカピカの雲海を見下ろすと、これだけ高いところなら「神様的なアレ」がいても変じゃないかも、と思えてきた。

「何の用?」

「お前にずっと足りないもの、お前がずっと望んでいたものを、さずけてやろう。寝たり起きたり食べたり出したりするくらい当たり前に、誰かと、普通にほどよいくらいに、ずーっと仲良く愛し合える能力を」

聞いた途端、ターターはダイブするようにそいつの何本あるのかよくわからない足にすがりついていた。

「くださいください、すぐにください」

「その代わり、お前も私に大切なものを差し出せ」

「あげますあげます、何でもあげます」

「そしたら、お前の中に満ちあふれている音楽をすべて、差し出しなさい。もう二度と歌えず、メロディもちょびとも浮かばなくなるが、お前の中はほどよい愛に満ちあふれることであろう」

確かに、一番欲しいものを得るためには、一番大切なものを与えるのが順当なトレードである気はした。

どうしよう。

どちらを選ぶことも出来ず、還暦を迎えてもなおピッチピチに若々しい体が引き裂かれるほど悩みもがいたまま、トーキョーにタッチダウンしてしまうんじゃないか。

どちらを選ぶことも出来ず、還暦を迎えてもなおピッチピチに若々しい体が引き裂かれるほど悩みもがいたまま、トーキョーにタッチダウンしてしまうんじゃないか。

が、自分でもびっくりするくらい即座に口が動き、ターターは答えていた。

「じゃあいらない。あんたが神様的なナニだとしても、僕からミュージックを奪うことなんて、絶対に許さない」

ふっかふかのソファに座り直したターターを、がっかりしたようにそいつが見やった。

「神様的な私としては、人間が『どうしようかなあ』なんつってもがき苦しむところを雲の上から眺めるのが大好きなのに。お前は超つまらないヤツだ。さらばじゃ」

ペロリと舌を出して、結局何だかわからないそれは、ふんわりと姿を消した。あらわれてから消えるまで1分かそこらで、ホットチョコレートはまだ熱々のままだった。

決断には、わずかな後悔もなかった。だけど一つだけ、残念な気持ちが浮かんできた。ベロを出してるあいつの憎たらしい変な顔に、熱々のチョコをぶっかけてやればよかった。

そう思うと共に、ターターの胸に新たな歌詞とメロディがミュルミュルとわき上がってきた。

「火傷するくらい熱くて、とろけるほど甘くて、震えるほど苦いホットチョコレート。美味しいけれど、飲むだけじゃもったいないよベイベー。ホットチョコの100通りの使い道。嬉しい時、怒ってる時、悲しい時、楽しい時、愛し合う時、憎しみ合う時。ショコラは毒にも薬にも武器にも救いにもなるのさ‥‥」(邦訳)

もうさっきの侵入者のことなどすっかり忘れ、ターターはいつものように歌の中に身をまかせていった。

そしてつい最近のこと。

ターターの来日を知った若桑井は、嬉し過ぎる驚きにゾクゾクと震えていろんなものをドッサリ漏らしそうになりながら、プラチナチケットを手に入れようと万難を排して全力を尽くした。けれど秒速で即完してしまい、無理だった。

でも諦めきれず、どうしても諦めきれず、転売くそヤカラにちょびっとだけあった貯金をほとんど丸ごと差し出して、何とか巨大スタジアムのはしっこオブすみっこオブへりっこの席を一つ、どうにか掴み取った。これっぽっちも後悔はなかった。

ライブ当日の、夕方。

繁忙期だし出来ればその日は休んで欲しくないんですけど、と望む上司に入社以来初めてゴネてゴネて、ねばり勝って有給を取って上京した若桑井は、会場方向に通じる地下鉄の通路を小走りに急いでいた。余裕を持って早めの時間に乗った新幹線が、那須塩原のあたりで電気系統の何とかかんとかという理由で緊急停車し、数時間に渡って立ち往生してしまったからだ。

繁忙期だし出来ればその日は休んで欲しくないんですけど、と望む上司に入社以来初めてゴネてゴネて、ねばり勝って有給を取って上京した若桑井は、会場方向に通じる地下鉄の通路を小走りに急いでいた。余裕を持って早めの時間に乗った新幹線が、那須塩原のあたりで電気系統の何とかかんとかという理由で緊急停車し、数時間に渡って立ち往生してしまったからだ。

もう開演時刻は過ぎ、オープニングアクトのパフォーマンスがとっくに始まっているはずだった。今夜のためにいつもよりちょい派手めの、人生最高額で購入した一張羅の内側を汗ばませ、やっぱり新調した大人の女子っぽいローカットブーツで靴ずれしそうになりながら、若桑井は急いでいた。

絶対に、一秒たりとも生ターターを見逃す聴き逃すわけにはいかぬ。

角を曲がり、もうちょいスピードアップしてラストスパートに入ろうかな、と思った時だった。なぜだか、キンキンに冷たいような緊張感があたりに漂っていた。前進しながら、まっすぐずっと向こうまで延びた地下通路の行く手を見やると、10メートルほど先にヒョロヒョロにおとなしそうな男が立っていて、通行人のおばさんの背中を包丁でサクッと刺したところだった。地べたには他に、数人の老若男女が倒れていた。いわゆる無差別通り魔、の景色だった。

勢いがまだ止まらず前進し続ける若桑井とすれ違うように、何人もの人々が全力疾走でその場から遠ざかろうとしていた。

こんなところに遭遇するのは生まれて初めてだったが、生き物として一番根っこにある、まずは何が何でも危険を回避して生き残らんとする本能っつうんでしょうか、そういうものが発動したのか、若桑井の体も自動的にそいつから逃げる動きを取ろうとした。

けれどどうしたことか若桑井の心はそれをねじ伏せ、靴ずれ足は前進を続けた。

こんなつまらないことでターターに間に合わなくなっちゃうなんて、絶対に嫌だ。こんなつまらない奴から逃げて、遂にようやく目と鼻の先に実在しているはずのターターから遠ざかっちゃうなんて、あり得ない。

うつろにウロウロしていたヒョロ包丁マンの目が、若桑井にロックオンされた。みんな逃げてるのに、彼女だけが近づいてきたからだ。ぼうやりしていた顔が、傷つけられたように歪んだ。

遂にようやく勇気を出して、このひど過ぎる世界に対してささやかな自己主張をしている最中だというのに、あの女は僕の邪魔をする気か。なんて無神経な、嫌な女なんだ。許せない。

て思ってるような表情で、男が近づいてきた。若桑井が今まで見てきた中で、ダントツで一番しょうもなくて腹が立って、さみしい顔になっていた。

もう若桑井は少しの怯えもなく、全力疾走でそいつに突進し始めていた。

こんなのに、わたしから生ターターを奪えるはずがない。このピカピカのブーツで踏みつぶして乗り越えて、わたしは必ず生ハチミツヴォイスに間に合ってしまうのだ。

一歩近づくごとに、一応ウォーキングは続けてるのにちっとも痩せないこと、パートナー的な相手との出会いがなくなってもう何年目かに入ってること、40代になった途端にスマホと財布と鍵を立て続けになくしたこと、その他もろもろの全部も、この男のせいなような気がしてきた。

ゴツゴツゴツゴツと靴音を響かせながら、若桑井は人生最高速度かも知れない猛スピードで、体ごと思いきり男にぶつかっていった。

何でこやつがこんなふうになってしまったかというと、わたしにとってのターター的なものが、何もなかったのだ。あるいは、あったかも知れないのに、ちょうどよい塩梅に受けとめられなかったのだ。

そうか、わたしはヤロミールみたいにこの男に食らいついて、このままいっしょにスタジアムに引きずってって、生ターターを聴かせてやればいいんだ。いいや、聴かせねばならぬのだ。

先月ちょうど虫歯が完治した(が、自分ではまあまあ白いつもりなのに毎回ホワイトニングを熱烈に勧めてくる、あの年下の青年歯科医はいかがなものか)ばかりの前歯を、あんぐりと開いて若桑井はダイブした。

そして結局、ターターのライブにはたどり着けなかった。

ぶつかった直後、若桑井は地べたに転び、男は壁に頭をゴチンと打ってシオシオとおとなしくなった。遠目に事態をうかがっていた通行人たちが男を取り押さえるのを横目に、じゃあわたしは先を急ごうと立ち上がった途端、若桑井はギューンと強い痛みを覚えた。

お尻の左ほっぺに、包丁がズンブリと突き立っていた。

まずは、着用初日に高めのスカートに穴が開いたことと、こけてストッキングが盛大に破けたことに、とても落ちこんだ。けどまあスカートは、地元の商店街のあそこの二階のお直しの店に持っていけば、何とかなるんじゃないかと思いつき、落ちこみはわりと薄れた。

それから恐る恐る下半身の塩梅を見下ろすと、刺さったままだからか、思ったよりもそんなに出血はしていないようだった。

これはものすごくがんばれば、このままでもライブも何とかいけるんじゃないかしらん。いや、何が何でもいけねばならぬのだ。

若桑井は意を決し、with包丁のまま、フィーチャリング包丁のまま、ターター方向にブーツを一歩踏み出した。と同時に、ギュンギュギューンと激痛が全身を貫いて頭がクラクラして、その場にドタリと昏倒した。

11日後。

ターターはとっくに日本を去り、若桑井は大きな病院の外科病棟で、入院生活を送っていた。ベッドでのうつ伏せ寝たきり状態が数日前に終わり、歩行とかのリハビリも順調に進み、退院も間近に迫っていた。でもまだ椅子に座ることは出来ず、ずっと何で未だに残存しているのか謎でしかなかった和式トイレが、この病院にいくつかあってくれたことに、ものすごく感謝していた。

1人が亡くなり彼女を含めて4人が負傷した事件での、若桑井の行動に関して、勇気ある自己犠牲だとか、無謀な愚行だとか、世間ではヤイヤイ言われているらしかったが、そんなことには何の興味もなかった。ただただ、ターターに間に合わなかったことが悔しくて悔しくて、しょうがなかった。

ターターのことばかり考えながら、時々、サクッとあっけなく死んでしまったおばさんや、犯人のことを思い出すけれど、思い出している瞬間の自分の心持ちがどんなジャンルに属するものなのか、まだよくわからなかった。これからそのうち、わかるのだろうか。

何度か事情を聞きに来た警察の人が、雑談的に天気の話を始めた時、若桑井はふと、たずねてみた。

「私のグレイテストヒッツはターターばっかりだけど、おばさんのグレイテストヒッツ‥‥あとあいつ、包丁バカのグレテイストヒッツって、どんなのなんでしょうね?」

警察の人はきょとんとしてスルーし、最近の病院のご飯は昔よりだいぶマシになったよね、と話題を変えた。

「私のグレイテストヒッツはターターばっかりだけど、おばさんのグレイテストヒッツ‥‥あとあいつ、包丁バカのグレテイストヒッツって、どんなのなんでしょうね?」

警察の人はきょとんとしてスルーし、最近の病院のご飯は昔よりだいぶマシになったよね、と話題を変えた。

午後3時頃。

診察もリハビリも午前中にさらっと終わり、何もすることがなくてベッドにうつ伏せてるのももうウンザリな若桑井は、暇つぶしに院内をうろつき、入院患者と見舞客が雑談に使ったりする、水とお湯とお茶がタダで飲めて、小っちゃい本箱にサザエとかちびまるとかなぜだか浦安鉄筋何とかなんかが置いてあったりする休憩スペースを訪れた。

そこには左足をギブスで固めた、どうでもいいようなスエット上下のおじさんが一人、こちらに背中を向け売店で買ったのだろう、お湯を入れたカップ焼きそばの完成を静かに待っていた。おじさんと申しましたが若桑井もおばさんなので、後ろ姿の印象としては、彼女よりちょっと年下な感じがした。

すると、3分ただじっと待つのが手持ち無沙汰なのか、後ろに若桑井がいることにも気付かぬまま、おじさんが小さな声で鼻歌を歌い始めた。

とても音痴だったので最初はわからなかったが、それは、ターターが数日前にネットにアップした最新曲、「100CHOCOLATE」(正式な邦題は未定)だった。暇すぎてもう100回くらい聴いていたので、間違いなかった。

そして気づいた時には、若桑井はとっても当たり前のことみたいに、ヤロミールのようにおじさんに合わせ、小さくハーモニーをつけていた。こんなことをするのは人生初めてだったが、そうするのが当たり前だとしか思えなかったので、歌い続けた。若桑井も、負けず劣らず音痴だった。

この世で一番しょぼいかも知れない、ターターの合唱だった。

3分に達したのだろう、おじさんがこちらに振り向き、照れくさそうに笑った。正面から見ると、後ろ姿同様、クラスで20人中10何番目くらいというのか、そうした様子の人だった。

若桑井も微笑み返し、おじさんに歩み寄った。彼の足を見る限り、湯切りして戻ってくるまでには、麺が確実にのびてしまうと思ったからだ。

「歩くの、大変でしょ。わたしがお湯、捨ててきますね。その代わりと言っては何ですが」

若桑井は、大人になってから一度も発したことのない言葉を言いたくなった。この人が、それを聞いたら笑ってくれる人だと、何となく、わかったからだ。

「わたしにも、一口ちょうだい」